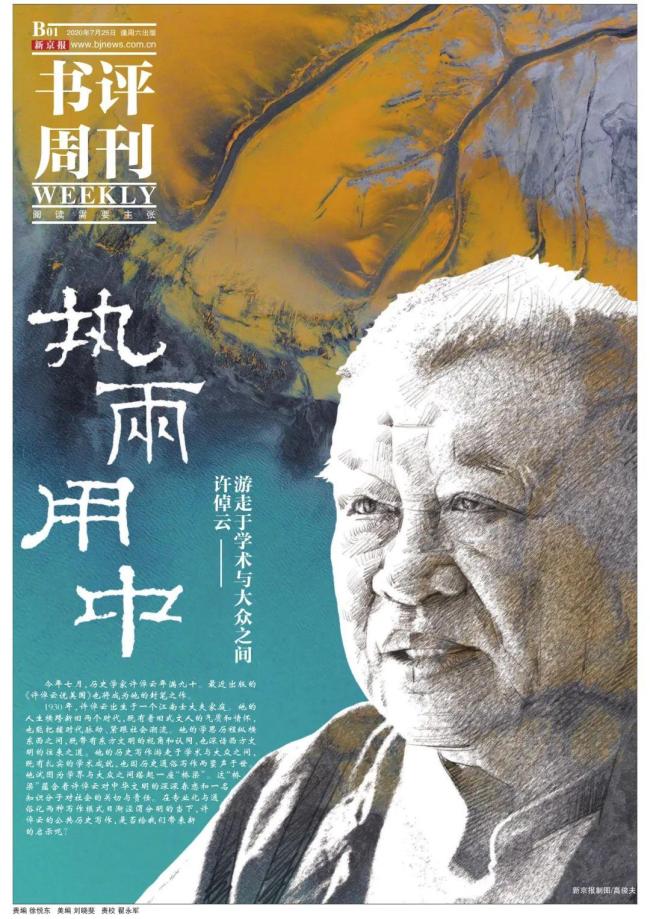

2020年七月牛小散,历史学家许倬云年满九十。最近出版的《许倬云说美国》成为他的封笔之作。

1930年,许倬云出生于一个江南士大夫家庭,他的人生横跨新旧两个时代,兼具旧式文人的气质和对时代脉动的把握。他在东西方之间游走,既带有东方文明的视角,也深谙西方文明的精髓。他的写作既有扎实的学术基础,又因通俗历史作品而广为人知。他试图在学界与大众之间搭建一座桥梁,这座桥梁体现了他对中华文明的深厚情感以及一名知识分子的社会责任感。在专业化与通俗化写作日益分化的当下,许倬云的公共历史写作是否为我们带来了新的启示?

许多人只知道许倬云是那位写出“中国三部曲”的著名历史学家,却对他横跨新旧时代、游走于东西方、连接学术与大众的特点了解甚少。许倬云为何会为大众写历史普及著作?这与他的学术研究有何联系?事实上,他的严肃学术著作和通俗历史著作中的问题意识和视角是相通的。与许多埋首于象牙塔的学者不同,许倬云关心的问题和他的探索方向与他的人生经历紧密相连。通过梳理他的学思历程,我们可以找到他日后学术研究和社会介入的线索。

牛小散

牛小散

抗战经历深刻影响了许倬云的成长。在一次采访中,谈到抗战时期的经历时,许倬云眼中泛红,声音沙哑。这段经历让他对中国农村百姓的生活产生了浓厚兴趣。他的第一本英文专著《中国古代社会史论》和第二本英文专著《汉代农业》都与中国古代农村有关。抗战期间,许倬云的父亲负责供应军粮民食,因此不能远离前线。许倬云随父亲四处奔波,目睹了贫苦百姓的生活,这些经历促使他选择研究中国古代农村。

许倬云还强调道路在中国文化中的重要性。他认为,由于无内海,中国需要发展庞大的道路体系以聚合国家。与水运相比,陆路的道路体系更能将各个部分长久结合在一起。这也是中国趋向大一统而西方难以维持统一的重要原因之一。许倬云总结说,中国的文化与其说是大河的文化,不如说是道路的文化。

许倬云出生于无锡的一个缙绅世家,家世背景也对他产生了深远影响。士绅阶层在当地基层具有较大影响力,这使许倬云在对社会的思考中更强调社会网络的功能。太平天国运动使许家家境中落,许倬云的父亲接受了英式的海军教育,并参加过辛亥革命。抗战胜利后,许倬云进入辅仁中学读高中。在学校,他受到了明代东林士风的影响,逐渐形成了对历史的兴趣。

许倬云在芝加哥大学求学期间,深受马克斯·韦伯思想的影响。他的博士论文尝试使用统计方法探讨春秋战国时期社会变动的方向和幅度。许倬云关注不同变量之间的互动,认为每一特定时期的历史都是由一系列变量配合才有其特定变化。这种看待历史和社会的视角贯穿了他的专业研究和通俗写作。

许倬云不仅是一位学者,还积极参与社会事务。在美国读书期间,他参与了民权运动。回到台湾后,他与几十位教授成立了“思言社”,希望温和渐进地推行社会福利体制。后来,他选择赴美任教,并成为半个“媒体人”。许倬云认为新闻是短历史,历史是长新闻。他致力于打破学术专业化的壁垒,撰写通俗历史著作,希望能为大众提供易于理解的历史知识。

许倬云屡次强调“为常民写作”,关注普通老百姓的生活。他认为,历史学家通常只注意到台面上的名人牛小散,却忽视了老百姓的日子。在他的许多通俗历史著作中,他特别关注普通百姓如何过日子。这种别开生面的出发点填补了中文世界通俗历史著作的空白,也让大众对其内容更具亲近感。许倬云虽然身处精英知识分子的位置,但他的阅历使他比其他知识分子更有能力“接地气”。“为常民写作”背后,藏着他对历史传承深深的责任感。

配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。